PMIの100日プランとは?具体的な作業内容、費用、M&A後の成功に導くポイントを解説

PMIを成功させ、シナジー効果を最大化するためのロードマップを手に入れましょう。

PMI支援サービスはこちら

M&A後の統合プロセスであるPMI(Post Merger Integration)において、最初の100日間は非常に重要であると言われています。なぜなら、この期間に譲受(買収)企業と譲渡された企業の文化や業務プロセスを統合し、シナジー効果を生み出すための基盤を築く必要があるからです。

M&A後の統合プロセスであるPMI(Post Merger Integration)において、最初の100日間は非常に重要であると言われています。なぜなら、この期間に譲受(買収)企業と譲渡された企業の文化や業務プロセスを統合し、シナジー効果を生み出すための基盤を築く必要があるからです。100日という期間は、大手コンサルティング会社が経験則に基づいて設定した、効果的な統合を進めるための目安とされています。

100日という期間設定の背景には、人間の心理的な側面も関係しています。譲渡された企業の従業員が新しい環境や変化に対して集中力やモチベーションを高く維持できるのは、一般的に3ヶ月程度が限界だと言われています。

PMIにおいても、この100日プランと言われる期間内に集中的に取り組むことで、関係者のモチベーションを維持し、経営統合プロセスをスムーズに進めることができると考えられています。

【関連】PMIコンサルティングとPMIエージェントの違いとは?PMI支援を頼む前に知るべき内容

1.2 PMIの「DAY1」とは?

- PMIにおける「DAY1」とは、買収契約が完了し、法的に統合が完了した最初の日のことを指します。この日は、単なる形式的な区切りではなく、統合プロセスを本格的に開始する重要な節目となります。

ただし、DAY1に事業運営に関わる大きな変更を行うと、組織に混乱を招く可能性があります。初期段階ではお互いを知るための期間として、コミュニケーションを取ることを重視した方がよいでしょう。

1.3 PMIの100日プランで取り組む作業内容 PMIの100日プランで取り組むべき作業内容は、M&Aの規模や目的、統合の形態などによって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。

| 期間(目安) | 作業内容 | |

|---|---|---|

| 計画フェーズ | 契約締結後〜DAY1 |

|

| 実行フェーズ |

DAY1〜統合完了まで (100日間を目安) |

|

| 安定化フェーズ | 統合完了後 |

|

まずは、優先順位を決めてPMIで行うタスクの洗い出しと、スケジュール作成するために必要な情報の把握のため、現場でのコミュニケーションを大切にしていきましょう。

1.4 PMIの100日プランの進め方

PMIの100日プランを成功させるためには、以下のポイントを踏まえて進めることが重要です。大まかにでも進め方を理解することで、M&A成立後からの発展・成長に役立つヒントを得ることができるでしょう。

PMIの100日プランを成功させるためには、以下のポイントを踏まえて進めることが重要です。大まかにでも進め方を理解することで、M&A成立後からの発展・成長に役立つヒントを得ることができるでしょう。また、PMIは対象企業の現場の協力が不可欠です。だからこそ、PMI担当者のキャラクターも重要で、「親近感が持てる」「説得力がある」「自社のことを理解してくれる」と思われる人材をPMI担当者に据えて、PMIを進めていくことをオススメ致します。

私の経験からも、「頭が良さそうだが怖い印象がある」「礼儀正しいけど話しかけづらい」というキャラクターのPMI担当者になると、対象企業からの情報収集が上手くいかず、成長のヒントや現場で把握していないリスクを見逃すことがあります。

PMIを進めるうえでは、「現場の協力を得るためにどうすべきか」も意識しましょう。

PMI支援サービスはこちら

1.4.1 明確な目標設定と戦略策定 PMIでは、目的を明確化し達成すべき目標を設定します。その上で、目標達成のための戦略を策定し、具体的な行動計画に落とし込むことが重要です。

目標設定においては、売上や利益などの数値目標だけでなく、企業文化の統合や従業員のエンゲージメント向上など定性的な目標も設定することで、より効果的なPMIを進めることができます。

私の経験上、PMIの初期段階での目標設定・戦略策定は大まかなもので問題なく、PMI作業が進むにつれて派生して出てくる課題や改善点を追加していき、状況によって100日目以降にリスケジュールするなど、臨機応変で柔軟な対応を取る方がよいでしょう。

1.4.2 綿密な計画と準備

- PMIは、統合後の企業価値を最大化するための重要なプロセスであるため、行き当たりばったりに進めるのではなく、事前に綿密な計画と準備が不可欠です。統合による影響範囲、必要なリソース、想定されるリスクなどを洗い出し、具体的な対策を講じた上で計画を実行に移すことが重要です。

可能であればPMI経験者を計画段階から入れることで、より精度の高いPMIの実現が可能となり、M&A本来の目的を達成することができるので、外部のPMI支援も検討してみるとよいでしょう。

1.4.3 コミュニケーションの徹底 PMIのプロセスでは、経営層、従業員、顧客、取引先など、多くのステークホルダーが関与します。そのため、それぞれの立場に合わせた情報提供やコミュニケーションを密に行い、相互理解を深めることが重要です。

透明性の高い情報公開や双方向のコミュニケーションを通じて、統合プロセスに対する不安や懸念を解消し、円滑な統合を促進することが重要です。

特に主要顧客・取引先なども、M&Aによって自社との取引がどうなるか不安と期待を持っているものです。相手に合わせて前経営者や営業担当者と同行するなど、可能な限りコミュニケーションを取っておく方がよいでしょう。

1.4.4 統合後のモニタリングと評価 100日プランを実施して経営統合が完了したとしても、PMIの進捗状況を定期的にモニタリングし、計画との差異を分析したり、譲渡企業側の判断で元のやり方に戻っていかいか確認するなど、問題点や改善点を定期的にモニタリングする必要があります。

また、統合完了後も定期的な評価を通じて、当初の目標が達成されているか統合による効果が最大限に発揮されているかを検証し、必要に応じて軌道修正を行うことが重要です。

元々、文化の異なる企業同士の統合となるため、当初の予定通りにいかないこともあることを理解しておきましょう。「絶対にこうでなければならない」という厳しい体制でPMIを行うと、従業員の退職などを招いてしまうこともあります。

PMI担当者がある程度の裁量権を持って、現場でジャッジしながら継続的なモニタリングを行いましょう。

1.5 PMIの100日プランのスケジュール 以下は、一般的なPMIの100日プランのスケジュール例です。ただし、実際のスケジュールは、M&Aの規模や業界、統合の難易度によって大きく異なるため、あくまでも参考としてください。

| 期間 | 作業内容 |

|---|---|

| DAY1 |

|

| 1週間後 |

|

| 1ヶ月後 |

|

| 3ヶ月後 |

|

| 100日後 |

|

PMIはM&A後の企業価値を最大化するために非常に重要なプロセスですが、絶対に100日で行わなければならないというものでもありません。対象企業の規模や業種・業態に合わせてプランを有効に設計し、柔軟で着実に統合を進めることでシナジー効果を早期に実現し、M&Aの成功確率を高めることができます。

2. PMIがM&Aの成否を分ける理由は? 2.1 M&Aの成功率とは?

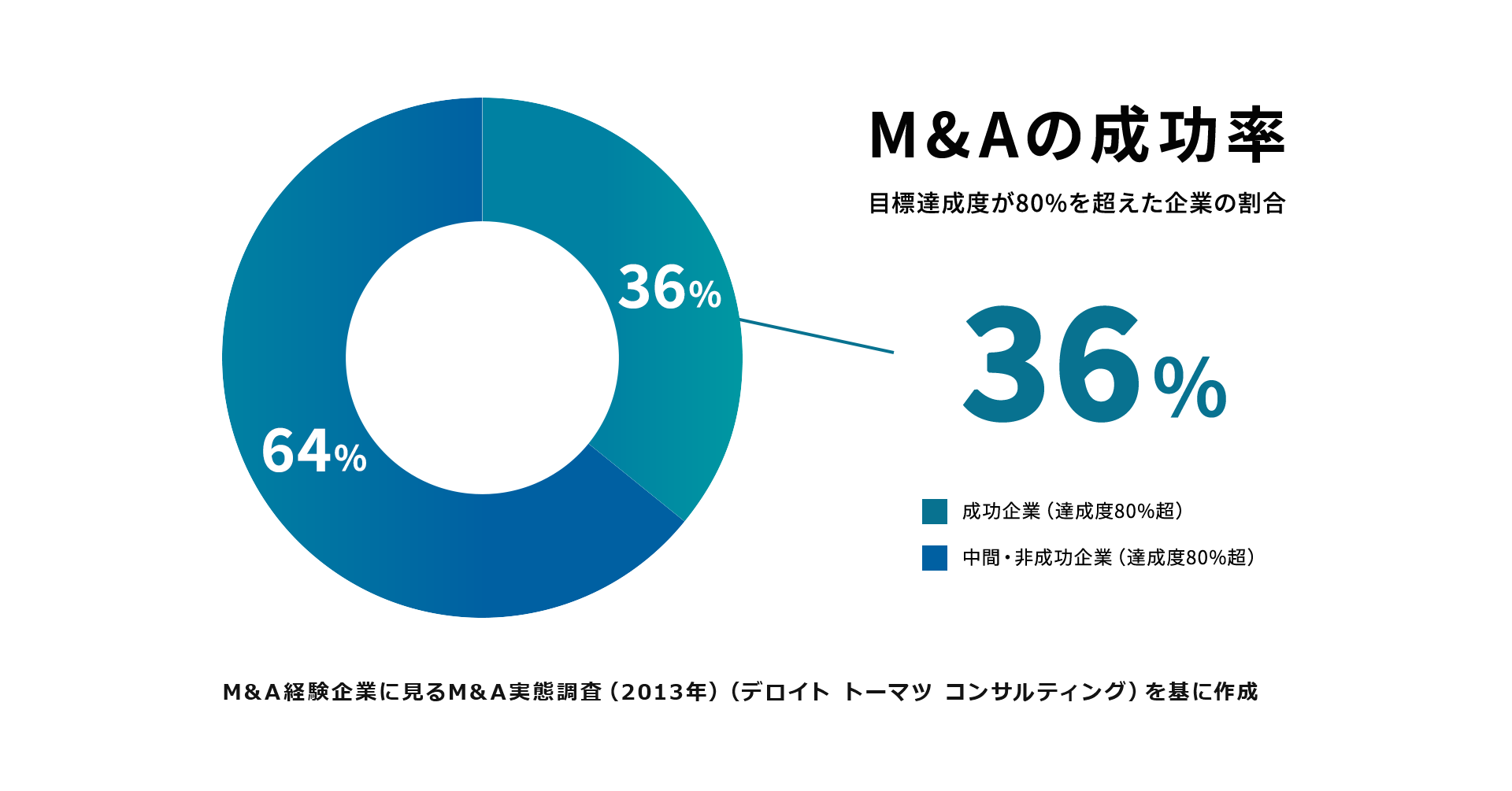

※1(出典):デロイト トーマツ コンサルティング(2013)の調査

M&Aを成功させるのは、PMIにかかっていると言われています。しかし、デロイト トーマツ コンサルティング(2013)の調査によると、64%の企業がM&Aに失敗(36%が成功)しているとされています。この数字はM&Aに詳しい会計士・税理士などの専門家に聞いても、そんなに高いとは思わなかったと言われます。10年以上上場企業でバイサイドのM&A担当やPMIを経験してきた私にとっても、この反応は理解できるものです。

M&Aの成功率の低さには理由があるのです。ここからは「なぜ、M&Aは失敗するのか?」について解説させていただきます。

2.2 M&Aの失敗の理由とは? なぜ、このような事態になっているのでしょうか?

それは、多くのM&Aが成約がゴールとなっているからです。買収側企業にとって、M&Aはあくまで企業成長のための手段の一つに過ぎません。M&A後の統合プロセスであるPMIを軽視することで、期待した成果を得られないケースが多く見られます。

「リスタートPMI」のページ

2.2.1 M&A失敗の主な理由

| 企業価値算定の失敗 | |

| デューデリジェンスでの見落とし | |

| PMIを実施しなかった | |

| PMIを行ったが経験がないことで失敗した |

私の経験上、これが最大のM&Aが成功しない理由です。

PMIのコストは、規模によりますが数億円~数百億円という投資額に対して、数百万レベルの投資です。デューデリジェンスだけの情報で巨額な投資を行っているならば、あと少しの投資を行い成功率を最大限に高める方が、投資対効果を最大限に発揮できると思います。

是非、M&Aを検討する際には、PMI支援会社やPMI経験者にも相談することをオススメ致します。

2.3 PMIの目標 PMIの目標は、M&Aによって生み出されるシナジー効果を最大化し、統合後の企業価値を高めることです。そのためには、買収側と被買収側の双方の企業文化、事業プロセス、システムなどをスムーズに統合していく必要があります。

2.3.1 PMIにおける主な目標

| 統合計画の策定と実行 | |

| 組織体制の統合 | |

| 人事制度の統合 | |

| システムの統合 | |

| 事業の統合 | |

| 企業文化の融合 | |

| コミュニケーションの円滑化 |

例えば、デューデリジェンスでは把握しきれなかった問題が、成約後のPMIで発見された場合、当初の計画の売上・利益の達成が難しくなるという事例は少なくありません。

しかし、PMIでこれを把握することが大切で、成約前に把握しきれなかった「課題・問題・リスク」を把握するのとしないのとでは、今後の買収した企業の発展・成長に大きく影響してきます。

企業は人の集まりで、それぞれ意思を持っています。買収した側が「やれ!」「こうしろ!」と指示したところで、現場のスタッフは「なぜ、するのか?」「別の選択肢もあるが?!」という反応を示す可能性もあります。

経営統合する作業を丁寧に行えば、このような「反発・不信感」は少なくスムーズにいくケースが多く、下手なPMIを行って現場スタッフまで丁寧に説明をしないのであれば、ほとんどのM&Aは失敗する可能性が高いと言えます。

PMIの目標を、「M&Aの初期段階から計画していた目標を達成するため」に置くのであれば、PMIにかける「人・金・モノ・時間」という経営資源をM&A計画段階から見積もっておきましょう。

2.4 PMIの課題 PMIは、複雑かつ困難なプロセスであり、多くの課題が伴います。特に、企業文化や商習慣の異なる企業間での統合は容易ではありません。また、限られた時間とリソースの中で、迅速かつ効率的にPMIを進める必要があり、綿密な計画と実行力が求められます。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 時間的制約 | PMIは、限られた期間内に完了させる必要があるため、計画から実行まで迅速な対応が求められます。 |

| リソース不足 | PMIには、専門的な知識や経験を持つ人材が必要ですが、多くの場合、社内に十分なリソースがないことがあります。PMI支援会社や経験のある外部人材の採用なども検討が必要です。 |

| コミュニケーション不足 | 買収側と被買収側の間にコミュニケーション不足が生じると、誤解や不信感が生まれ、PMIが円滑に進まなくなる可能性があります。デューデリジェンスの段階からPMI担当者を入れて、成約前から情報収集を多なうことをオススメします。 |

| 企業文化の差異 | 企業文化の異なる企業間では、価値観や行動規範が異なるため、衝突や摩擦が生じやすくなります。無理に合わせる必要がないことは、時間をかけて調整していくことも必要になります。 |

| 従業員の抵抗 | M&Aによる環境変化に対して従業員が不安や抵抗を感じ、モチベーションが低下することがあります。PMI経験のある担当者を配置して従業員と密なコミュニケーションを取ることが必要です。 |

数億円~数百億円を投資するM&Aを行っておきながら「PMIを行わない」というのは、最大限の投資対効果を求めるべき譲受企業にとって、株主などのステークスホルダーからすると経営判断のミスという評価がなされる可能性があります。

M&Aは成約がゴールではなく、買収した企業を成功させるためPMIで経営統合を完成させるまでをM&A戦略として考えてみてはいかがでしょうか。

3. PMIの費用は? PMIにかかる費用は、M&Aの規模やPMIの進め方によって大きく異なります。そのため、一概にいくらとは言えません。しかし、PMIは決して安い投資ではありません。だからこそ、費用対効果を意識することが重要です。

PMIは「やるべきこと」がたくさんある反面、PMIの重要な集中期間である100日プランの期間に「やらなくていいこと」まで計画するM&A仲介会社も存在します。

PMIの目的を明確にし「やること・やらないこと」を判断することで、PMIにかかるコストを抑制することができますので、M&A仲介会社がクロージング前に作成するPMIプランを実施するのではなく、PMI支援の専門家に相談する方がコストを抑えて効果的なPMIが実施できる可能性が高まります。

3.1 PMI費用の内訳 PMIの費用は、大きく以下の3つに分けられます。

| 1 | 人件費 |

|---|---|

| 2 | 外部委託費 |

| 3 | システム関連費用 |

3.1.1 人件費 PMIには、経営陣や従業員など多くの人員が関わります。そのため、人件費がPMI費用の大部分を占めることが多いです。特に、統合プロセスを円滑に進めるために、専任のPMIチームを組成する場合、その人件費は大きな負担となります。

経験のない社内メンバーだけでPMIチームを組成した場合、費用対効果は悪くなる可能性が高いです。経験者やPMI専門家を入れて対象企業を安定成長させる方が、M&A全体にかかる投資対効果は高くなります。

3.1.2 外部委託費 専門的な知識や経験が必要な業務を外部のコンサルティング会社などに委託する場合、外部委託費が発生します。外部委託費は、依頼する業務の範囲やコンサルティング会社の規模によって大きく異なります。

しかし、一般的な経営コンサルティングとPMI支援は、サービス提供される内容自体が異なりますので注意が必要です。一般的なコンサルティング会社は「経営のアドバイス」のみを行うのに対し、PMI支援会社は現場に入りPMI担当者と一緒に汗を流すサポートをします。

アドバイスだけでPMIが成功するのであれば、「M&Aの成功率36%(失敗が64%)」とはならないはずです。正しいPMIの支援先を探すようにしましょう。

3.1.3 システム関連費用 企業合併に伴い、基幹システムや業務システムを統合する必要がある場合、システム関連費用が発生します。システムの規模や複雑さによって、費用は大きく変動します。

しかし、買収した企業のシステムを統合することで、中長期的にコストダウンが図れる可能性があります。システムを統合する場合には、コスト面だけではなく買収した企業の従業員のITリテラシーなども総合的に判断し、システム変更による生産性の悪化・・・にならないよう検討を進めましょう。

3.2 PMI費用の相場 PMIの費用は、M&Aの規模によって大きく異なりますが、大手のPMIコンサルティング会社では、買収金額の5%~10%程度と言われています。例えば、100億円のM&Aの場合、5億円~10億円がPMI費用の目安となります。

しかし、M&A業界でもPMIという業務自体が黎明期にあり、HPにサービス提供の記載があっても、実際にはサービス提供をしていない企業も存在します。

そのため、まだ2024年の段階では、「PMIの相場価格」という金額が定まっていないのが現状です。

大手コンサル会社相場

| 買収金額 | PMI費用の目安 |

|---|---|

| 1億円 | 500万円~1,000万円 |

| 10億円 | 5,000万円~1億円 |

| 100億円 | 5億円~10億円 |

3.3 PMIの費用対効果 PMIは費用がかかるプロジェクトですが、PMIを成功させることでM&Aの成功確率を高め、大きなメリットを得ることができます。PMIの費用対効果を高めるためには、以下の点が重要です。

| 1 | 明確な目標設定(M&A計画当初の目標を軸にPMIによって目標を再設定する) |

|---|---|

| 2 | 綿密な計画策定(タスクやスケジュールを明確にし、担当別に計画する) |

| 3 | 適切な資源配分(経営資源である「人・金・モノ」を再配分する) |

| 4 | 円滑なコミュニケーション(譲受企業だけではなく、譲渡企業の従業員・取引先などとのコミュニケーションを取る) |

4. PMIを行うメリット 4.1 統合によるシナジー効果の実現 PMIを実施する最大のメリットは、M&Aによって期待したシナジー効果を最大限に引き出すことができる点にあります。シナジー効果には、売上拡大、コスト削減、技術革新など、さまざまなものがあります。

PMIを通じて、買収企業と被買収企業の経営資源を統合し、効率的な運営体制を構築することで、これらのシナジー効果を早期に実現することが可能となります。

ただし、シナジー効果を発揮する段階まで進めるのは調整力と時間が必要になります。「PMIの目的はシナジー効果だけではない」ことも理解し、優先順位をつけるようにしていきましょう。

4.2 統合リスクの軽減 M&Aは企業にとって大きな変革であり、さまざまなリスクが伴います。PMIはこれらのリスクを事前に予測し、適切な対策を講じることで、統合プロセスを円滑に進める役割を担います。

具体的には、従業員の不安解消・顧客との信頼関係維持など色々な経営統合の遅延防止などに取り組み、統合に伴う混乱を最小限に抑えることが重要です。

ここでいう「統合リスク」とは心理面の問題が多く、PMIの実施が遅れれば遅れるほどリスクが高くなる傾向にあります。

4.3 企業文化の融合 M&Aを成功させるためには、異なる企業文化を持つ組織を円滑に融合させることが不可欠です。PMIでは、従業員間のコミュニケーション促進、共通の価値観の醸成、人事制度の統合などを通じて、新たな企業文化の構築を支援します。

企業文化の融合が促進されることで、従業員のエンゲージメントや組織全体の結束力が高まり、統合後の企業成長を加速させることが期待できます。

ここで重要なのは「買収した企業のやり方に、譲渡企業を強制的に合わせさせる」ことがPMIの目的ではないということです。

例えば 規律の厳しい営業会社が社内の雰囲気が、緩いIT企業を買収したとしましょう。

営業会社では、創業以来大声を張り上げる朝礼を行っていて、この文化をIT企業に導入しようとします。

IT企業がフレックス制を導入していて、朝の挨拶もそこそこにPCに向かって集中して仕事をする会社であったとしたら、大声を張り上げる朝礼を導入した後に、続々と優秀な社員が辞めていってしまう事もあります。

文化の統合も、企業文化の違いを理解してから、何を統合するのか考える必要がありそうです。

4.4 時間とコストの節約 PMIを計画的に進めることで、統合プロセスにおける時間とコストを大幅に削減することができます。事前に綿密な計画を立て、関係部署間での連携を強化することで、重複する作業や無駄なコストを削減し、統合プロセス全体の効率化を図ることができます。

全ての確認をPMI担当者が行うのではなく、譲受した会社側に経理・人事・IT部門などがある場合は、役割分担を行い、短時間で精度を高い調査を行うことをオススメします。

PMI担当者は時間とコストを意識し、できる限り全体の把握に努めることに集中し、専門分野は専門家に任せる姿勢が必要となります。

4.5 競争優位性の確立 PMIを通じて、買収企業と被買収企業の強みを融合し、新たな価値を創造することで競争優位性を確立することができます。例えば、買収企業の販売網と被買収企業の製品開発力を組み合わせることで、新たな市場への進出や顧客層の拡大が可能となります。

PMIは、M&A後の企業を成長軌道に乗せ、市場における競争力を強化するための重要なプロセスと言えるでしょう。

4.6 従業員のモチベーション向上 M&Aに伴う組織変更や雇用不安は、従業員のモチベーション低下に繋がりかねません。PMIでは、従業員に対して統合の目的や将来ビジョンを明確に示し、不安や疑問を解消するためのコミュニケーションを積極的に図ることで、従業員のモチベーション維持に努めます。

従業員のモチベーションを維持することは、統合後の企業パフォーマンスを最大化するために非常に重要です。

DAY1の段階では、譲受企業の代表取締役が「M&Aした理由」「今後の目標・ビジョン・ミッション」などを説明したとします。ここで話した内容が、後日PMI担当者によってブレてしまわないように、注意しましょう。

4.7 企業価値の向上

- PMIを成功させることで、企業価値の向上に大きく貢献することができます。シナジー効果の実現、統合リスクの軽減、企業文化の融合、時間とコストの節約、競争優位性の確立、従業員のモチベーション向上など、PMIがもたらすメリットは多岐にわたります。

これらのメリットを最大限に活かすことで、M&A後の企業は持続的な成長と発展を実現し、企業価値を向上させることができるでしょう。

ただし、PMI担当者は「対象企業の業績を伸ばすことがミッション」だとしても、現場の状況の把握する前から「数字!」「売上!」「利益!」とハッパをかけることに集中するのではなく、業績が伸びるシーズ(種)を探すことから始める必要があります。

外から来た人が、いきなり「数字!数字!」では、モチベーションもあがりませんので。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 統合によるシナジー効果の実現 | 売上拡大、コスト削減、技術革新など、M&Aによって期待したシナジー効果を最大限に引き出すことができます。 |

| 統合リスクの軽減 | 従業員の不安解消、顧客との信頼関係維持、システム統合の遅延防止など、統合プロセスにおけるリスクを軽減します。 |

| 企業文化の融合 | 異なる企業文化を持つ組織を円滑に融合させ、新たな企業文化の構築を支援します。 |

| 時間とコストの節約 | 事前に綿密な計画を立て、関係部署間での連携を強化することで、統合プロセス全体の効率化を図ります。 |

| 競争優位性の確立 | 買収企業と被買収企業の強みを融合し、新たな価値を創造することで、競争優位性を確立します。 |

| 従業員のモチベーション向上 | 従業員に対して統合の目的や将来ビジョンを明確に示し、不安や疑問を解消するためのコミュニケーションを積極的に図ります。 |

| 企業価値の向上 | シナジー効果の実現、統合リスクの軽減、企業文化の融合など、PMIがもたらすメリットを最大限に活かすことで、企業価値を向上させます。 |

5. PMI支援サービス 5.1 PMI支援サービスとは PMI支援サービスとは、M&AにおけるPMI(Post Merger Integration:買収後統合プロセス)を専門的な知識や経験を持つ外部の会社などが支援するサービスです。

PMIは、M&A後の統合プロセスを円滑に進め、シナジー創出による企業価値向上を目指すために非常に重要です。しかし、PMIは複雑で多岐にわたる作業が必要となるため、専門的な知識や経験がない企業にとって、その遂行は容易ではありません。

そこで、PMI支援サービスを利用することで、企業はPMIのプロセスを効率的に進め、M&Aの成功確率を高めることが期待できます。

5.2 PMI支援サービスの内容 PMI支援サービスの内容は、企業のニーズやM&Aの規模、業界、統合の難易度などによって異なりますが、一般的には以下のようなサービスが含まれます。

| フェーズ | サービス内容 |

|---|---|

| PMI計画策定支援 |

|

| PMI実行支援 |

|

5.3 PMI支援サービスのメリット PMI支援サービスを利用するメリットは、主に以下の点が挙げられます。

5.3.1 1. 専門知識と経験の活用 PMI支援会社は、PMIに関する専門知識や豊富な経験を持つ経験者を抱えており、企業は、その知見を活用することで、より効率的かつ効果的にPMIを進めることができます。また、PMI支援会社は様々な業界のM&Aを支援してきた実績があり、業界特有の課題やリスクにも対応できます。

5.3.2 2. 経営資源の集中 PMIは、多くの時間と労力を要するプロセスです。PMI支援サービスを利用することで、企業は、PMIに専念する必要がなくなり、本来の事業活動に経営資源を集中させることができます。

5.3.3 3. リスクの低減 PMI支援会社は、PMIに伴うリスクを事前に予測し、回避するための対策を講じることができます。これにより、企業は、PMIのリスクを最小限に抑え、M&Aの成功確率を高めることができます。

5.3.4 4. コスト削減 PMI支援会社は、効率的なPMIの実施を支援することで、統合プロセスにかかるコストを削減することができます。また、PMI支援会社は、M&Aに関する法務、税務、人事などの専門家と連携しており、企業は、個別に専門家を雇う必要がなく、コストを抑えることができます。

5.4 PMI支援サービスの選び方 PMI支援サービスを提供する会社はまだまだ少ない状況です。サービス内容も金額も様々です。自社のニーズに合ったPMI支援サービスを選ぶためには、以下の点を考慮することが重要です。

| サービス内容 | PMIを行う上で、表面上の数字を見て「計画を立てるだけ」「アドバイスを行うだけ」という会社もあれば、「PMI担当者と一緒に現場に入り状況を把握した上で、共に汗を流す」という会社まで色々あります。 |

|---|---|

| 実績と経験 | M&AやPMIに関する豊富な実績と経験を持つ会社を選ぶことが重要です。特に、自社の業界や規模に近いM&Aを支援した実績がある会社を選ぶと良いでしょう。 |

| 専門性 | PMI支援には、様々な専門知識が必要となります。法務、税務、人事、ITなど、必要な専門分野をカバーしている会社を選ぶことが重要です。 |

| 費用 | PMI支援サービスの費用は、会社やサービス内容によって異なります。事前に見積もりを取り、比較検討することが重要です。 |

| コミュニケーション能力 | PMI支援は、企業とPMI支援会社との密接なコミュニケーションが不可欠です。コミュニケーション能力が高く、信頼できるパートナーとなる会社を選ぶことが重要です。 |

5.5 PMI支援サービスの費用 PMI支援サービスの費用は、支援内容、期間、担当者のレベルなどによって大きく異なります。一般的には、数百万円から数千万円程度が相場となります。また、成功報酬型の料金体系を採用している会社もあります。

今後もM&Aを行っていく可能性のある企業であれば、自社にPMIのノウハウが残せるサービスを選ぶ方がいいでしょう。

5.6 PMI支援サービスの事例 ここでは、PMI支援サービスの具体的な事例を2つ紹介します。

5.6.1 事例1:製造業A社とB社の合併 売上高1,000億円規模の製造業A社と500億円規模のB社が合併することになりました。両社は、PMI支援会社に依頼し、以下の様な支援を受けました。

PMI計画策定支援

PMIの目標設定、統合計画の策定、組織体制の構築、リスクアセスメント、コミュニケーション計画の策定などを支援しました。システム統合支援

両社の基幹システムを統合するための計画策定から実行までを支援しました。組織文化統合支援

両社の企業文化の違いを分析し、統合に向けた研修やイベントなどを実施しました。5.6.2 事例2:IT企業C社によるD社の買収 売上高500億円規模のIT企業C社が、100億円規模のD社を買収することになりました。C社は、PMI支援会社に依頼し、以下の様な支援を受けました。

PMI計画策定支援

PMIの目標設定、統合計画の策定、組織体制の構築、リスクアセスメント、コミュニケーション計画の策定などを支援しました。人事制度統合支援

両社の給与体系、評価制度、人材育成制度などを統合しました。コミュニケーション支援

買収による従業員の不安を解消するために、定期的な説明会や社内報発行などを支援しました。6. まとめ M&A後の統合プロセスであるPMIは、M&Aの成否を大きく左右する重要なプロセスです。PMIを成功させるためには、100日プランのような具体的な計画に基づいて、統合プロセスをスムーズに進めることが重要です。

また、PMI支援の専門会社に相談する場合、サービス内容・費用の比較は必ず行っていただきたいポイントです。数値的な観点からのアドバイスに留まるPMI支援会社は、現場に響かないプランを提供してきます。

M&Aの成立後、デューデリジェンスではわからなかった現場の状況を踏まえ、現場を知って理解した上でアドバイス&サポートしてくれる企業を選ぶようにしましょう。

もちろん、PMIには費用が発生しますが、M&Aの失敗による損失を考えると費用対効果は高いと言えます。M&Aを検討する企業は、PMIの重要性を理解し、PMIの専門家の支援も活用しながら経営統合プロセスを成功に導くようにしましょう。

PMI支援サービスはこちら

編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT

代表取締役 日下部 興靖

上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったPMIのエキスパート。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。